半導體「Silicon 4.1」新紀元來臨 創造數兆美元榮景

鈺創科技盧超群:AI 帶來「殺手級應用」將多到令人難以想像,必須投資創新追緊產業成長速度

台灣半導體產業的未來究竟如何?鈺創科技董事長盧超群日前在台灣創投公會2025年會上,以一場名為「矽世代 4.1」的專題演講,為業界描繪出一幅宏偉的藍圖。他不僅大膽預言半導體產業即將迎來數個「兆元美元」的龐大商機,更疾呼台灣應積極掌握人工智慧(AI)浪潮,深化異質整合與微系統(Micro-System)技術,以確保在全球半導體產業的領先地位,再創兩個兆元產業的新高峰。

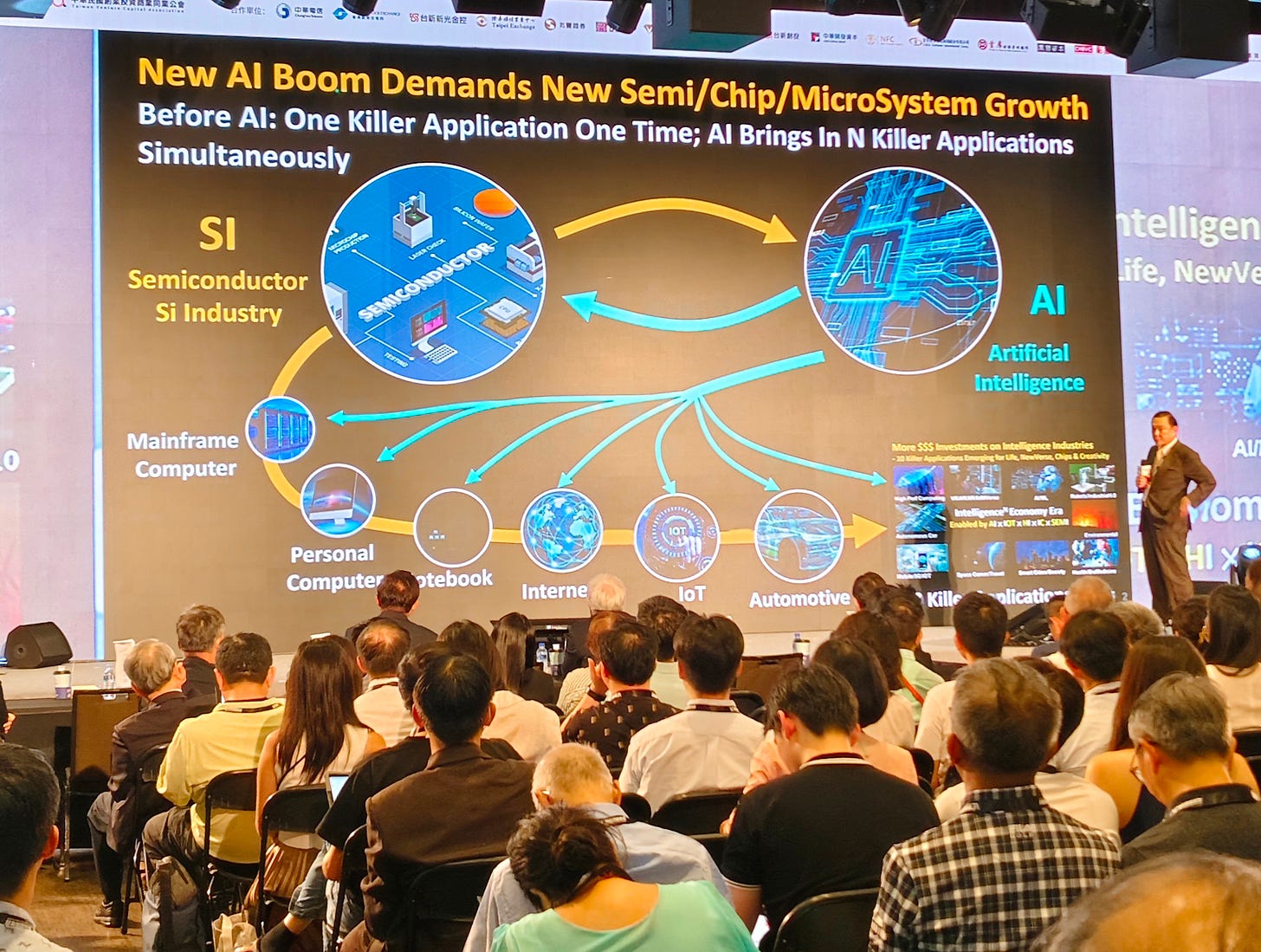

盧超群開宗明義指出,此次 AI 的崛起是一場前所未有的「BOOM」,而非傳統意義上的「WAVE」(浪潮有高有低)。他解釋,以往半導體產業的成長,總是在等待一個「殺手級應用」(killer application)的誕生,例如從大型主機(mainframe)到個人電腦(Personal computer),再到汽車電子(Automotive)等,若無殺手級應用,半導體的成長便會受限 。然而,這一次 AI 的狀況截然不同,它具備「一對多」(one to endless)的特性,將會應用於「百工百業」之中 。這意味著,AI 所帶來的「殺手級應用」將多到令人難以想像,迫使業界思考如何吸收與應對 AI 的高速成長 。

「這有四個兆元美元的商機!」盧超群強調,現在業界談的已不再是「十億」(billion),而是「兆元」(trillion)等級的投資 。他透露,目前全球有超過 100 座晶圓廠(FAB)正在興建或規劃開出 ,這將為世界帶來數兆美元的龐大商機 。

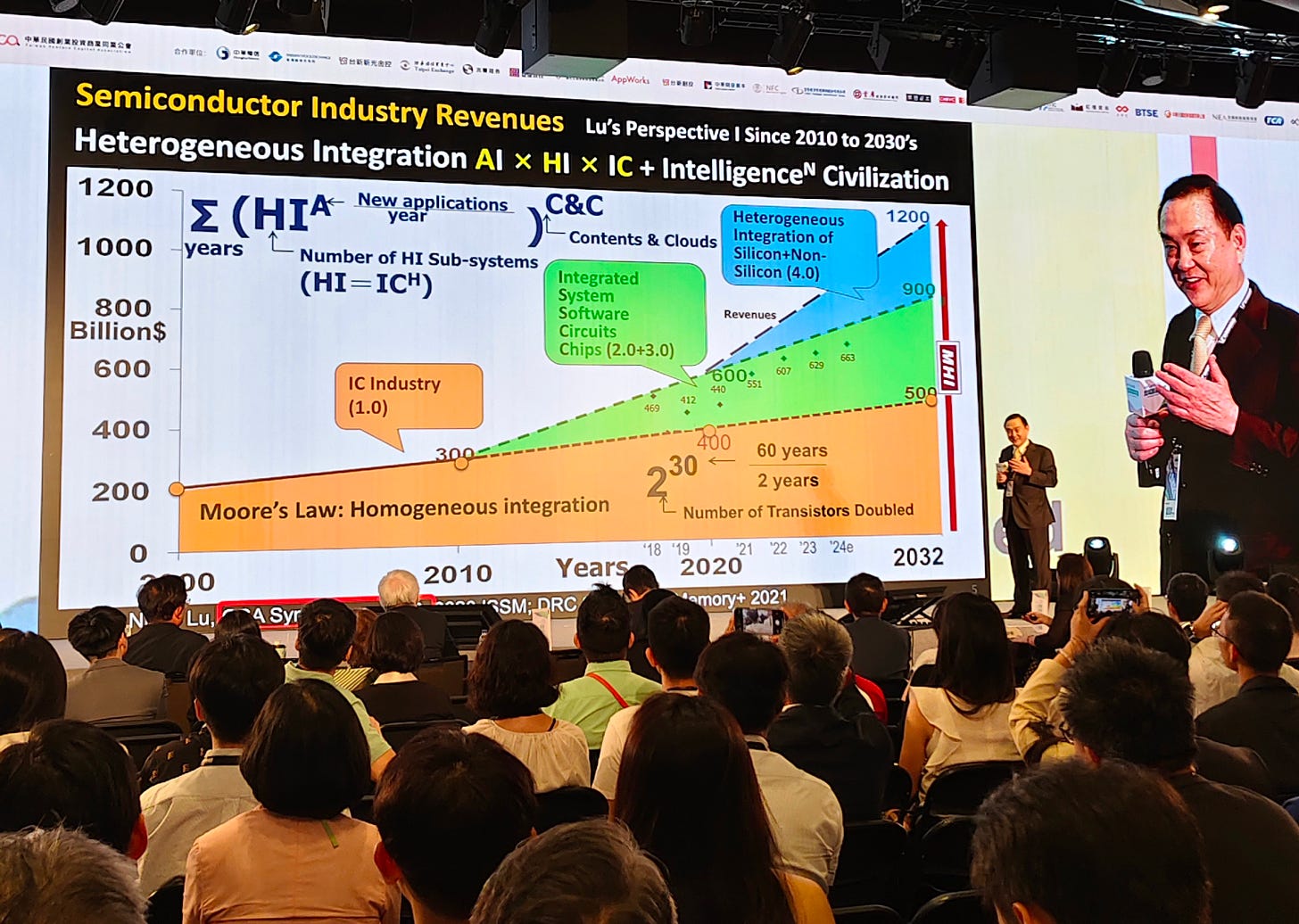

盧超群回溯自身20年前對「異質整合」的見解 ,以及2010 年在全球半導體聯盟(GSA; Global Semiconductor Alliance)的演講 。他笑稱,當時許多聽到他演講的人都因此「發財了」 。他提到,在 2020 年,他便已預見了藍天,也就是今日的「異質整合」 (Heterogeneous Integration)。

傳統摩爾定律(Moore's Law)是以八吋晶圓為基礎的「同質整合」(Homogeneous Integration),在晶圓中放置更多電晶體以產生更多功能,這種模式已延續了 60 年,並達到 300 億美元的產值 。然而,盧超群預估,到了 2032 年,半導體產值將達到 1.2 兆美元 。他斬釘截鐵地向在場創投公會的成員表示,兩年前他還不那麼確定,但今年他「非常確定」,再有五年,如果投入的公司能抓住這個「兆元美元」的異質整合商機,將會迎來巨大的成長 。

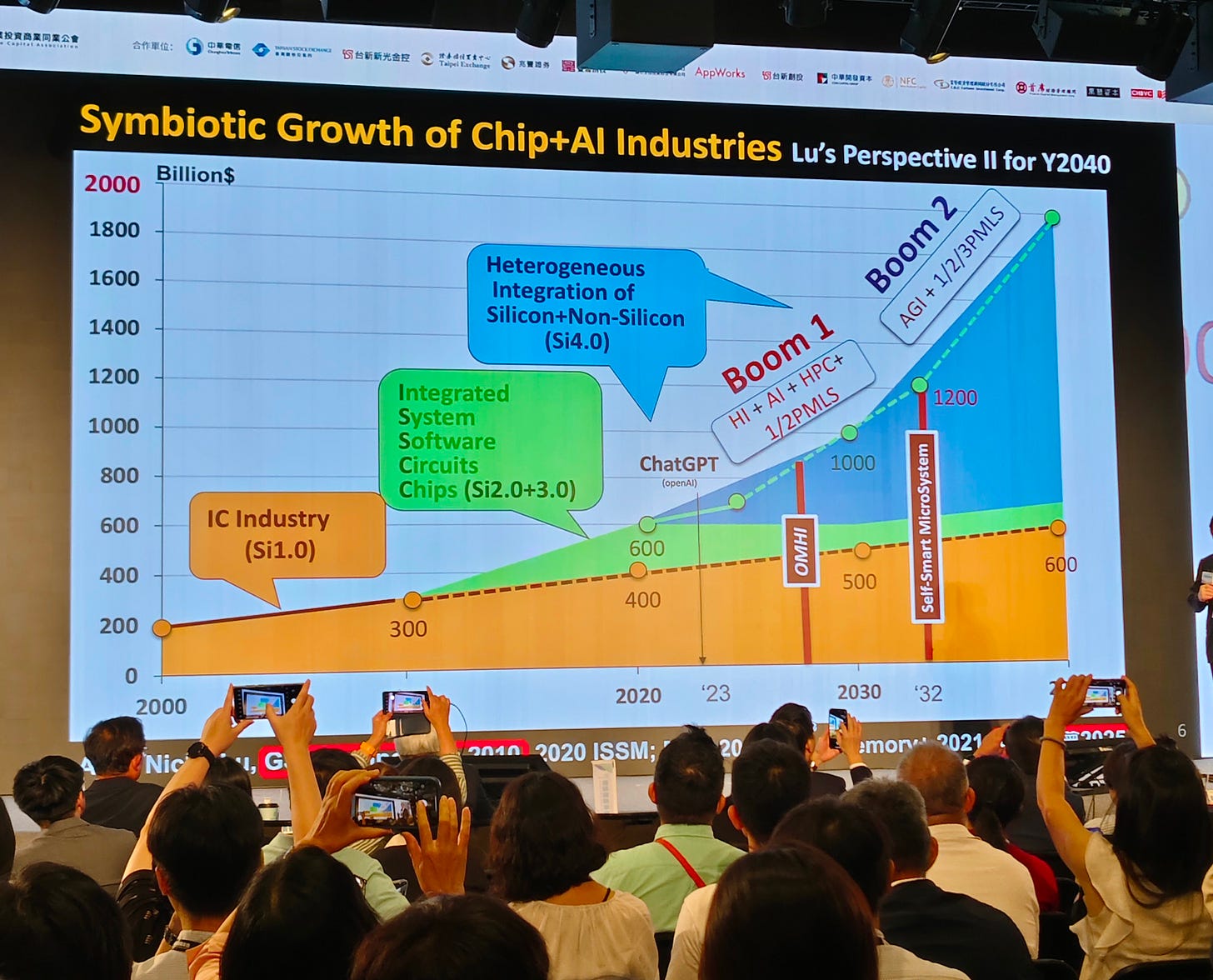

盧超群解釋,AI 能夠模仿人類的思考 。他特別指出,目前的 BOOM1 是我們正在經歷的,但未來還會有 BOOM2 。他更大膽預言,到了 2040 年,半導體產值將達到兩兆美元 。面對這樣的產業巨變,台灣應如何應對,並思考自身在產業中的顯著地位是否還能維持 。

在技術層面,盧超群也提出了「矽世代 4.1」的具體方向。他提到,未來電晶體需要「新結構」(new structures),以應對 1 奈米甚至更小製程的挑戰 。此外,「Terrahertz」(兆赫茲)技術以及甚至連腳底下的訊號ultraviolet signal 一旦開放,將讓更多訊號無遠弗屆,帶來更多應用 。

「矽 1.0」到「矽 4.0」

他進一步闡述了從「矽 1.0」到「矽 4.0」的演進。1974 年是矽 1.0 的開始 ,是透過微縮製程達到電晶體密度的提升。後來透過「直立電晶體」(vertical stacking)的發明,讓晶片空間利用率大幅提升 。盧超群自豪地表示,這是他個人在「山上種樹」的貢獻 。然而,他感嘆,儘管台積電、英特爾目前製程已推進到 1.6 奈米,但這種微縮路線已難以維持 。因此,早在 2004 年,鈺創便率先知道「晶粒不要封裝了」(Known good die)的概念 。他表示,當時業界將晶粒封裝後堆疊,會導致速度變慢、耗電量增高 。

盧超群更以 2004 年為例,當時在一個封裝裡面可以堆疊高樓,如同蓋 101 大樓和信義計畫區一般 。他預言,未來十年,半導體業界將如同進行「1 奈米的都市計畫」,慢慢打造出產業的森林 。

他提到,儘管他早在 2000 年就提出相關概念,但當時世界不為所動 。直到 2016 年,台積電推出 iPhone 7 中的 InFO(Integrated Fan-Out)封裝技術,實現異質整合,才讓台灣半導體峰迴路轉,大放異彩 。這標誌著「矽 3.0」的結束,正式邁入「矽 4.0」時代 。

盧超群指出,NVIDIA 的成功並非偶然或僅靠 AI 。黃仁勳(Jensen Huang)比別人投入更多的資源與精力,真正做到了「優化異質整合」(optimize heterogeneous integration) 。如今的「先進封裝」正是異質整合的具體實踐 。他預見,未來的世界將是「AI 驅動、自智慧微系統與超智慧系統網路」(AI driven, Self-smart Microsystem and Network for Super Intelligent System) 。他強調,沒有理論基礎、實驗根據以及正確的願景,投資半導體是很困難的 。NVIDIA 的 B200 CoWoS 晶片與台積電的合作,以及韓國在 HBM(高頻寬記憶體)上的成就,都印證了異質整合的重要性 。

盧超群回憶起 1990 年他回台灣時,答應李國鼎先生要完成三件事 。第一件事是邏輯加上嵌入式 IC 設計,提供給晶圓代工業者服務的機會 。他高興地看到台積電做到了 。第二件事是垂直整合 ,雖然當時太難做,但現在卻成為趨勢 。第三件最重要的事情,則是台灣半導體要發展自己的微系統 ,如此才不會每天受制於人 。他坦言,雖然目前與 NVIDIA 合作很成功,但五年後可能會不同,因為其他競爭者也會崛起並跟上 。

他也點出了台灣在記憶體(DRAM)領域的弱點 。他強調,如果台灣不會做記憶體,只會做邏輯晶片,那麼 其在AI領域的影響力將難以拓展,因為目前 AI 最缺乏的就是記憶體 。8月初,鈺創和南亞科共同宣布要合作搶攻AI邊緣運算的記憶體商機,南亞科與鈺創將分別以80:20股權比例原則,共同投資新台幣5億元成立AI記憶體設計服務公司,整合雙方技術與資源,結合南亞科的先進製程與產能優勢,專攻高附加價值、低功耗的客製化超高頻寬記憶體(HBM),鎖定AI邊緣運算應用市場,布局未來智慧裝置所需的高速資料傳輸需求。

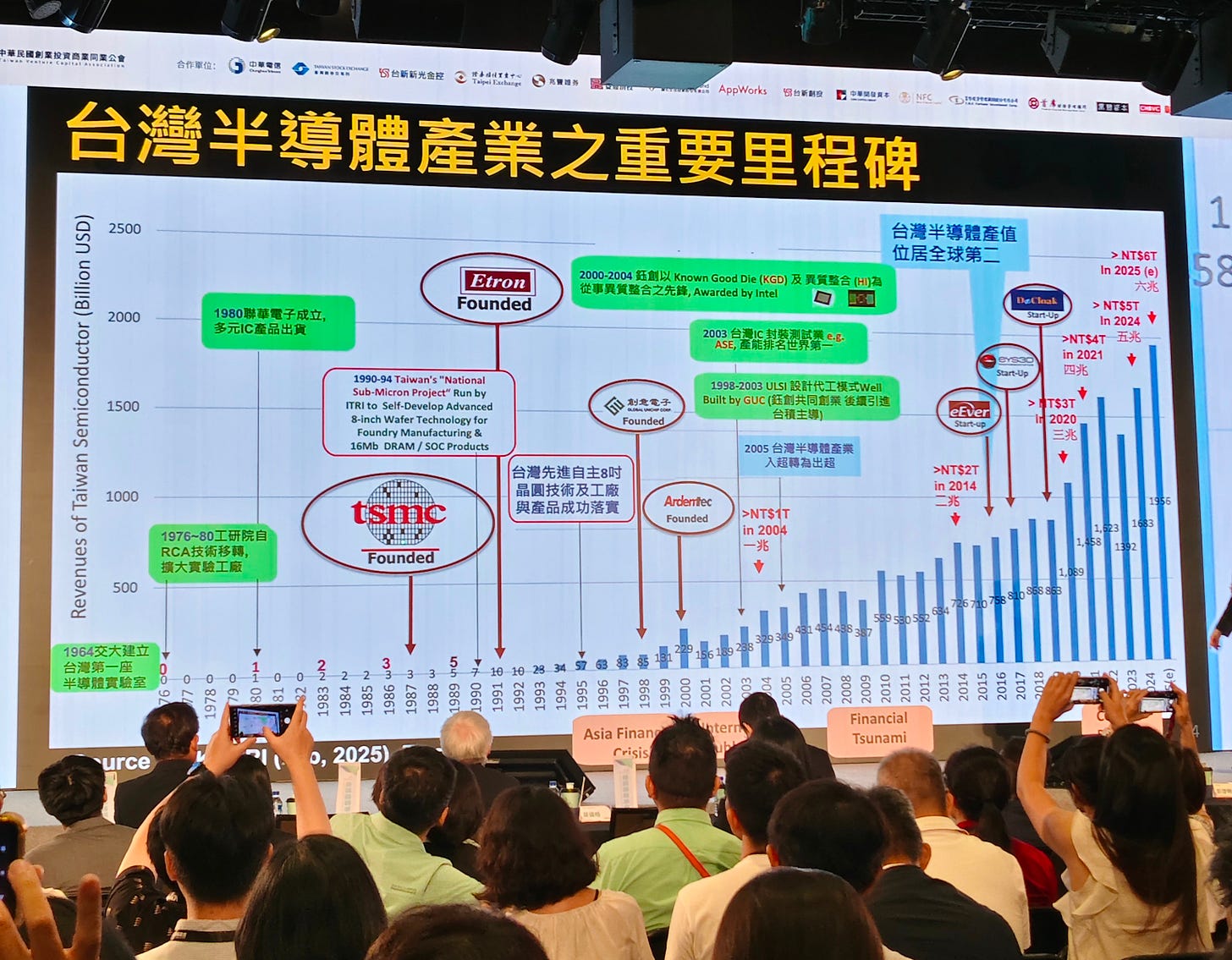

他引述史丹佛大學與恩師施敏對他的教導,以及台灣半導體產業的艱辛歷程。1987 年台積電成立時,資產僅 300 萬美元 。在李國鼎的領導下,工研院投入 60 億到 80 億台幣,召募 200 位年輕人,1993 年,這 200 人成立了台灣先進自主 8 吋晶圓的記憶體製造廠,也就是後來的世界先進 。隨後,台積電也把握機會,於 1993 年開始投資第一波 8 吋廠,從 1994 年到 1997 年,全球向台灣投入 160 億美元的資金 。盧超群驕傲地說,台灣的半導體產業「造山成功」 ,而他個人除了鈺創(Etron)之外,也創辦了創意電子(GUC)。他指出,今年台灣半導體產值高達 6 兆新台幣,每年成長 1 兆 。

盧超群強調,台灣的半導體是「一根草一根土做出來的」 。他展示了台灣第一代邏輯晶片的樣本,證明了 8 吋廠在當時的開創性 。他更提到,韓國三星的主管當年看到台灣的 16Mbpm 技術時都嚇到了,因為台灣產品「物美價廉」。他指出,NVIDIA 的電路板上,直到 1999 年之前,幾乎都是台灣製造 。

對於台灣半導體的未來挑戰,盧超群也提出了警示,台灣要注意其在 IC 設計領域的全球市佔率已從 26% 下降到 16% ,而且許多台灣發明都未能實現商業化,缺乏足夠的創業家和資金將概念付諸實踐 。此外,雖然台灣在異質整合和封裝領域有許多小型公司成功發展 ,但缺乏國際佈局 。他以信驊科技(ASPEED Technology)在伺服器管理晶片(Server Heat)領域成長 1900 倍為例,說明台灣企業的潛力 。

盧超群認為,美國「嫉妒」台灣,以「半導體」來概稱產業,事實上賺大錢的只有伺服器及少數幾家大型半導體公司 。他擔心,未來將是「大者恆大」的資本主義社會,對台灣年輕人與小型創業者構成巨大壓力 。然而,他堅信,台積電就是破解大型整合元件製造商(IDM)寡占問題的典範 ,而台灣在 AI 時代也應思考如何再次破解挑戰 。

他展示一張圖表,指出 AI 的成長率高達 68% 到 750% ,而半導體的成長則是一條相對平緩的直線 。他預言,未來三到五年,AI 將與半導體成為「孿生兄弟」 ,但此後,半導體將跟不上 AI 的發展速度,成為 AI 的「絆腳石」,未來將更依賴軟體 。

儘管如此,盧超群仍對半導體產業抱持希望。他鼓勵台積電、鈺創、聯發科等公司「趕快加油」 。他再次呼籲創投業者,如果只投資台積電股票,可能只賺兩三倍,但若投資台灣新創公司,則可能有數十倍的機會 。他表示自己是「連續創業家」(serial engine),樂於幫助年輕人賺錢 。

盧超群也提出了「摩爾定律」之外的「第二路徑」和「第三路徑」 。第一路徑是目前已可做到接近 1 奈米的微縮 。第二路徑則是可以利用現有的部分技術和材料, 以8 奈米的 NU8 技術實現 3 奈米、4 奈米的功能。他強調,這並非單純依靠微影微縮,他尊重林本堅在微影技術上的貢獻,但認為台灣當年就是靠著較落後的微影技術,成就了自主技術的突破。第二路徑最重要的則是 SoC(系統單晶片)與記憶體的整合 。

第三條路則是量子運算 。他指的並非 IBM 的低溫量子運算方法,而是「量子矽」(quantum silicon),強調半導體仍有許多量子的潛能尚未發揮 。他也提到,雖然目前大家關注矽光子,但其散熱問題仍待解決 。

盧超群最後總結,台灣半導體產業的第一代路徑,包括台積電、NVIDIA 和 AI 的發展路徑,已逐漸成形,需要加把勁保護好這塊「寶貝」 。更重要的是,台灣必須「趕快開始第二代跟第三代的準備,再造兩座山」。他警示,千萬不要以為台灣的半導體已經很成功就分心轉而投資其他產業,而失去自己的半導體優勢 。他強調,AI 加上半導體已創造了數千億美元的價值,若工具機等傳統產業面臨困境,應尋求半導體的協助,運用 AI 進行轉變 。他認為,台灣只有上下游互相合作,才能繼續生存下去 。

盧超群總結道,創投公會最重要的使命,除了圖錢賺錢外,更應透過投資幫助國家社會,甚至讓貧窮的人變得富有,這才是創投的榮耀表現 。他的演講為台灣半導體產業的未來指明了方向,也為創投界提供了嶄新的投資視野。